Flood x Trees x Funfair

Flood x Trees x Funfair

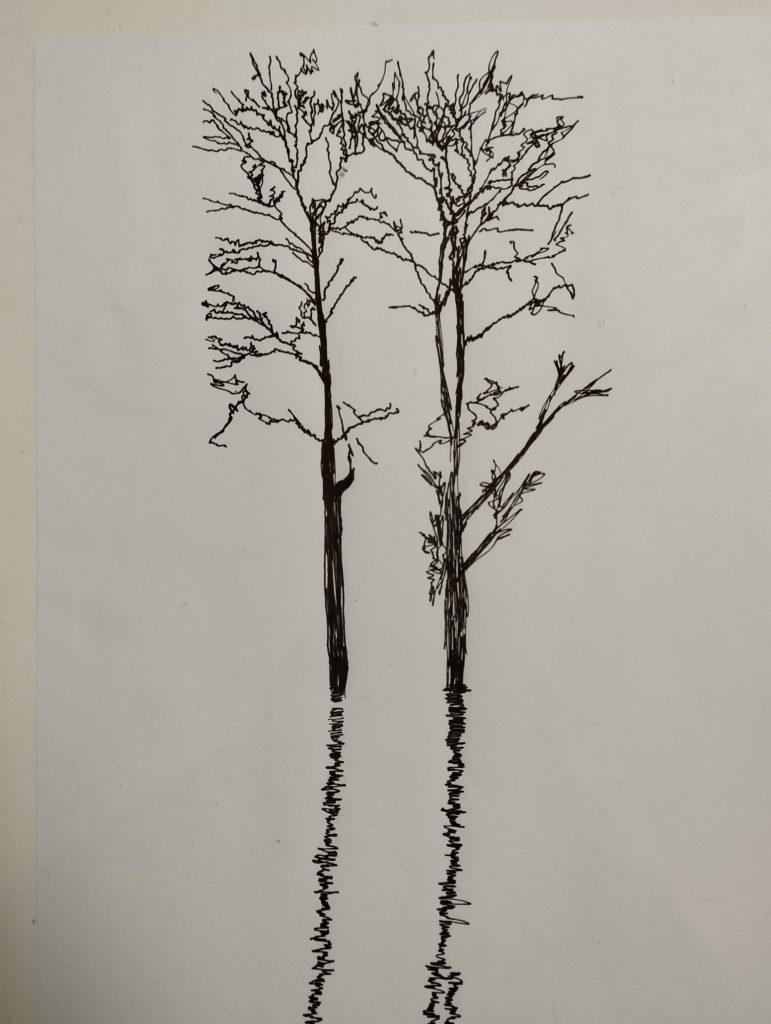

Broken screens x neural network

A web of fractures mimicking a nervous system, or maybe the inverse — nerves mimicking the breaks in our machines. This figure is composed from three actual broken smartphone screens, reassembled into the silhouette of a human head and torso, spidering from a dense wound in the chest.

The cracks become neurons. The neurons become vulnerability. The device, once a window to the world, now becomes a shattered mirror. The reference to Spiderman is neither heroic nor nostalgic — it’s anatomical, visceral. The power isn’t superhuman; it’s damage, perfectly mapped.

There is no repair here, only exposure.

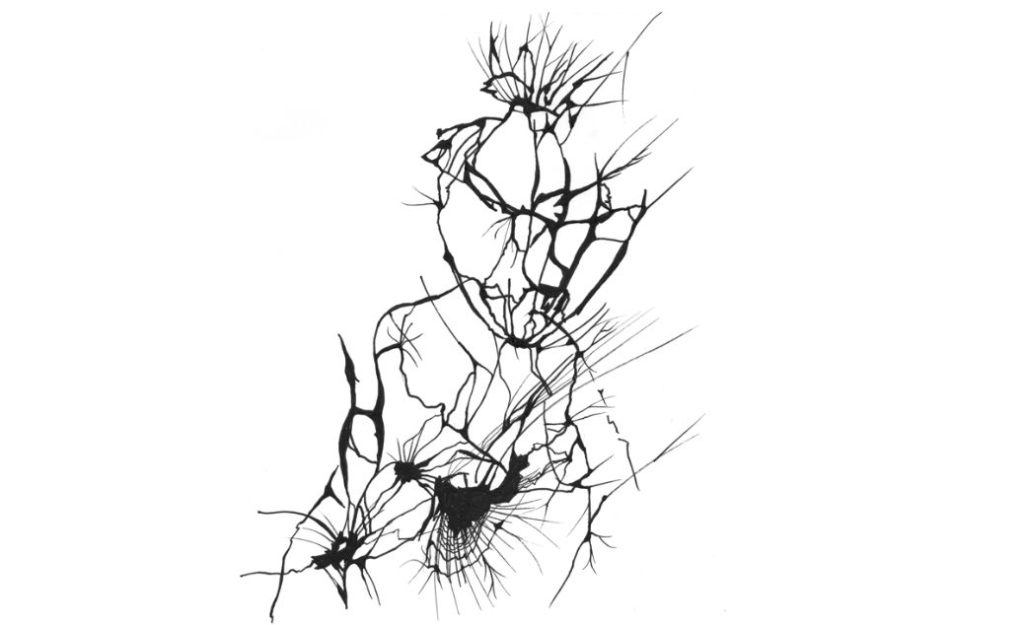

Old greek x Couch x Laziness economy

A neoclassical body, idealised and smooth, reclines on a synthetic throne: the couch.

The virility of ancient Greece meets the comfort of the gig economy. This is not a hero resting—it’s a monument to passivity, shaped by hyper-efficiency and over-servicing.

Everything is white. Everything is silent. The statue doesn’t speak, doesn’t move, doesn’t need to.

The ‘Uberlazied’ man is no longer a thinker or a warrior, just a user—optimised, idle, aesthetically sterile.

The tension lies in this contradiction: divine muscles, sculpted for action, petrified by convenience.

This is the perfect client of the laziness economy.

The one who scrolls instead of searching, who orders instead of moving, who clicks instead of acting.

The digital giants have no interest in awakening him. His inertia is their business model.

As long as he stays seated, he produces: data, engagement, money.

A body immobilised, a mind subdued—yet hyperprofitable.

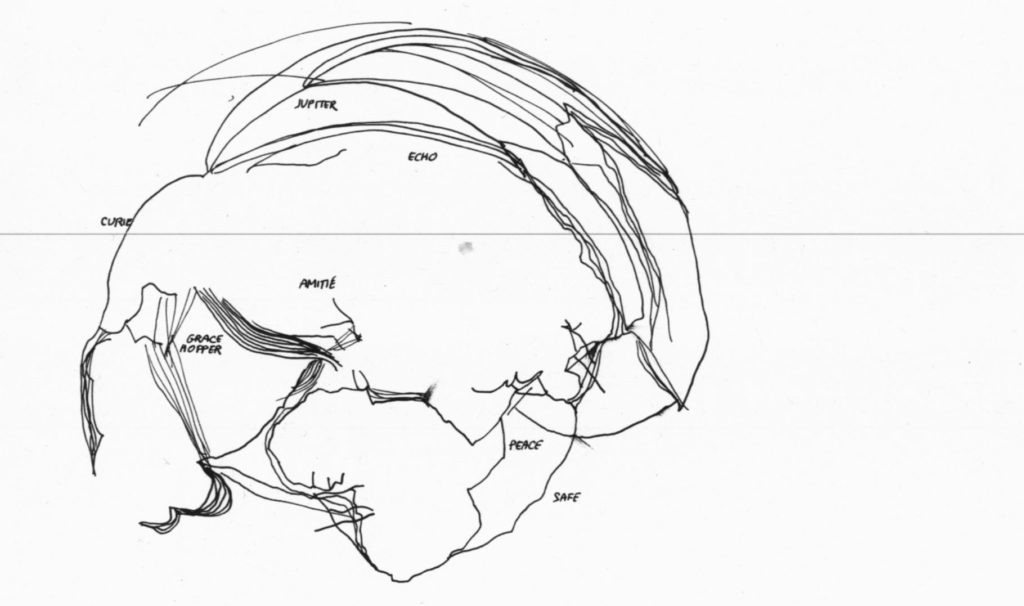

Underwater private network cables

At first glance, the drawing appears to be a crude sketch of a human brain—nervous, pulsing, alive. But a closer look reveals a different truth: these are the real-world underwater cables that transmit global internet data, linking continents through the ocean floor.

Names like Echo, Jupiter, Grace Hopper, and Curie trace not neurons, but corporate arteries—private infrastructure owned by tech giants, invisible yet vital. Their layout unintentionally mimics a cerebral cortex, forming a new digital nervous system, artificial yet organic in form.

Underwater Private Network Cables questions the anatomy of connection in the 21st century. Are we still the ones thinking—or have these cables begun to think for us? It’s no longer metaphor. It’s structure.

The internet is not in the cloud.

It’s underwater, wired, mapped—and increasingly privatized.

A brain not of flesh, but of fiber.

Food Waste x Tomatoe shout sound x Water Waste x WC

The bathroom, a symbol of excess and hygiene, becomes the unlikely greenhouse for a grotesque harvest. Overflowing with lush tomato plants rooted in the bowl of a toilet, this sterile space is transformed into a site of vegetal protest.

Science tells us tomatoes emit ultrasonic cries when stressed by thirst. Here, that finding is turned into a visual scream. Red fruit—ripe, luminous—spills from a place of waste, while water, the most vital resource, leaks and pools in silence.

The installation plays with paradox: food growing from filth, beauty in a site of disposal, plants pleading in frequencies humans cannot hear. The absurdity becomes confrontation.

This is not about growth, but neglect. Not about ecology, but the irony of abundance. A piece where the tomatoes, quite literally, have something to say.

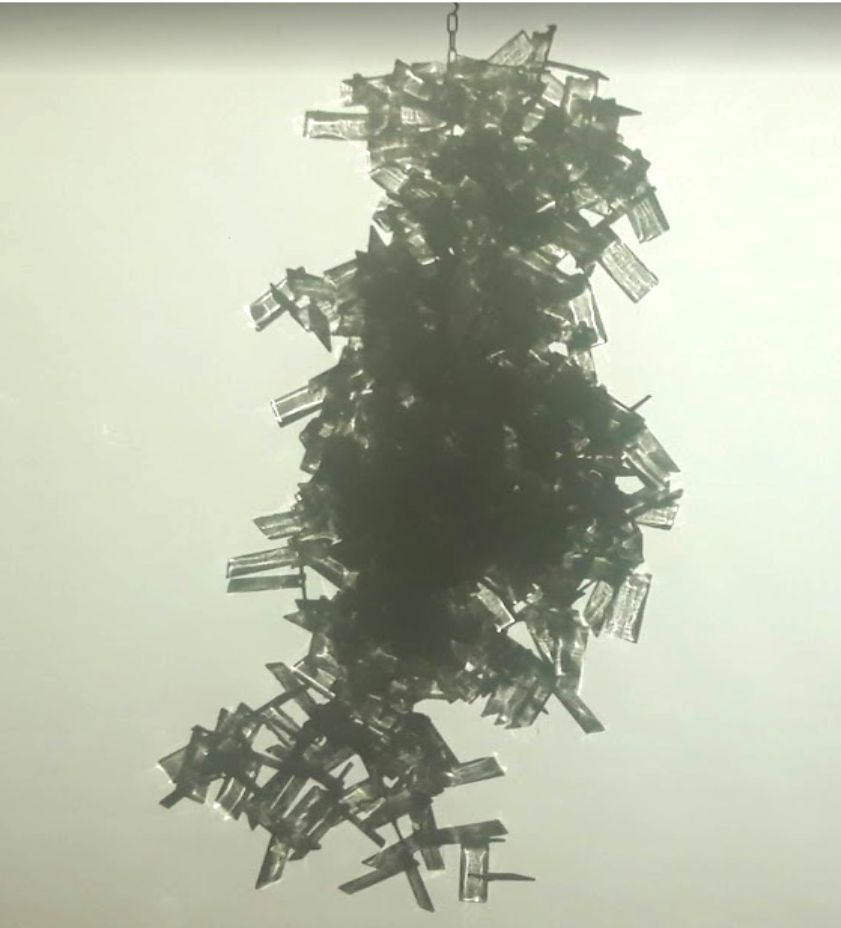

Pharmacy marketing plastic rubish x Light transparency x Low hanging fruit

Plastic sculpture 90 x 50 x 50 cm

Suspendue à une chaîne métallique, cette forme spectrale émerge d’un amas de fragments plastiques transparents — éléments d’étagères jetés, avant même d’être utilisés pour mettre en valeur des produits pharmaceutiques. Des rebuts. Des coproduits produits inutilement. La sculpture flotte comme un fruit contaminé de l’économie moderne : fragile, lumineux, mais saturé des résidus de l’hyperconsommation.

La lumière traverse la structure, projetant un halo chaotique qui révèle la violence invisible des déchets marketing du quotidien. Plastic Tree se dresse comme un monument au cycle de vie invisible de la marchandisation — montrant comment même les structures censées « aider » sont vouées à l’excès, à la pollution, à l’effondrement.

Un fossile de la logique promotionnelle, suspendu dans un silence stérile.

—

Suspended by a metal chain, this ghostly form emerges from a mass of transparent plastic fragments—discarded shelving elements once used to promote pharmaceutical products. The sculpture hangs like a contaminated fruit of the modern economy: fragile, luminous, yet saturated with the residues of hyper-consumption. Light penetrates the structure, projecting a chaotic halo that reveals the invisible violence of everyday marketing debris. Plastic Tree stands as a monument to the unseen lifecycle of commodification—how even the structures meant to “help” are wasteful, polluting, and destined to collapse. A fossil of promotional logic suspended in sterile silence.

Funfair x Flood x Rollercoaster x Digital Twin

A rollercoaster, partially submerged, reveals its skeletal structure—once thrilling, now fragile, spectral. This funfair, captured mid-flood, seems paused in an uncanny moment where pleasure is suspended. Yet nothing has truly stopped. The digital twin persists. The metadata of the amusement survives, resumes, profits.

In this ghostly engraving, joy and collapse are superimposed. It’s a snapshot of denial: a society that continues to dance as the water rises. The party pauses for the flood, only to resume, oblivious. The reflection in the water echoes a deeper truth—what we replicate, we refuse to abandon.

The flood isn’t just physical. It’s symbolic of an age that drowns beneath excess, distraction, spectacle. This image reminds us: the architecture of entertainment will always find a way to restart—until it’s too late.

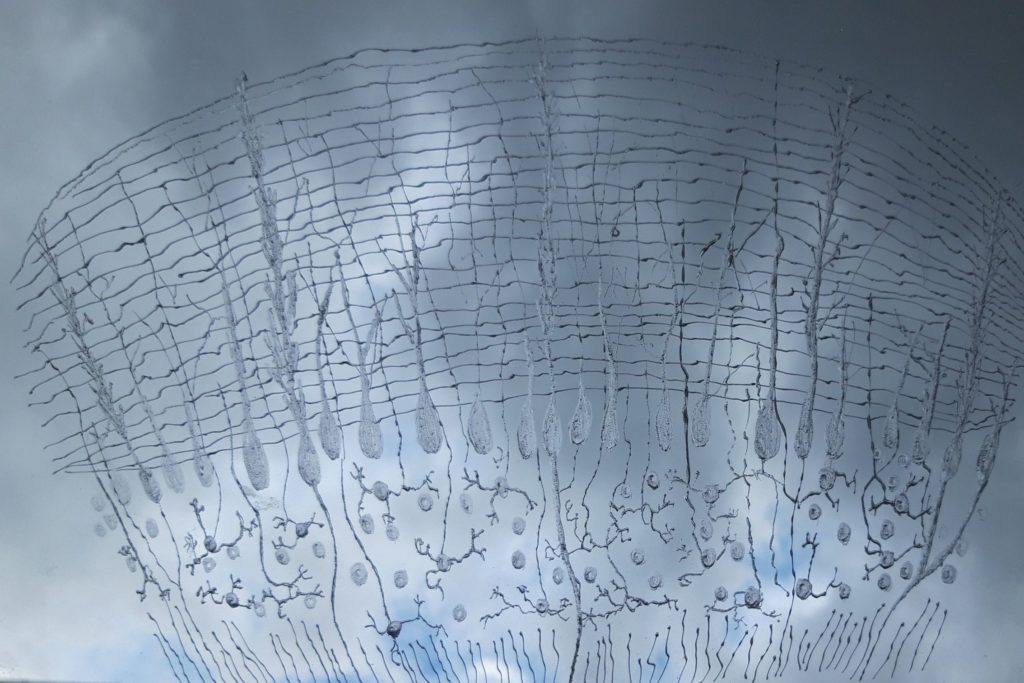

Engraving on plexiglas 20 x 30 cm

Gravé sur une plaque de plexiglas transparent, un réseau neuronal détaillé flotte devant un ciel en dérive — à mi-chemin entre schéma scientifique et carte spirituelle. La structure évoque une coupe corticale, mais dans ce cadre aérien, elle devient métaphore du tapis roulant cognitif moderne : connexions infinies, aucune issue. Le ciel transperce les lignes synaptiques, transformant le cerveau en une prison de lumière et d’air.

Rat Race incarne le paradoxe de notre intellect — capable d’émerveillement, mais piégé dans des boucles d’accélération, de performance et de bruit. Un esprit suspendu, exposé, rendu vain, à la poursuite de sens sous un ciel algorithmique.

Cette gravure de cortex, inspirée des premières représentations neuronales, suspendue sur un fond de nuages mouvants, conjugue précision anatomique et enfermement existentiel. Le cerveau y apparaît disséqué mais flottant, ses circuits figés dans une complexité aussi brillante qu’inutile. À travers cette transparence, Rat Race devient une allégorie — non seulement de la surcharge mentale, mais de la culture start-up elle-même, où l’intelligence, la vitesse et l’innovation tournent à vide… jusqu’au burn-out. Et où de nombreuses start-up se trouvent piégées dans une rat race, une compétition sans fin pour émerger et un jour devenir une licorne, quoi qu’il en coûte!

Le maillage neuronal reflète la logique du capital-risque : connexions accélérées, pensée performative, raisonnement scalable — jusqu’à l’effondrement. L’arrière-plan nuageux suggère la liberté, mais elle reste inaccessible, distordue par la grille. Voici le cerveau comme champ de bataille : là où chaque neurone rivalise, chaque idée se « pitche », et où penser n’est plus un processus — mais une course à la visibilité, au financement, à la survie.

—

Engraved on a transparent plexiglass sheet, a detailed neural network floats against a drifting sky—part scientific diagram, part spiritual map. The structure resembles a slice of cortex, yet in this elevated setting it becomes a metaphor for the modern cognitive treadmill: endless connections, zero escape. The sky bleeds through the synaptic lines, turning the brain into a prison made of light and air. Rat Race evokes the paradox of our intellect—capable of wonder, yet trapped in loops of acceleration, performance, and noise. A suspended mind, exposed and futile, chasing meaning under an algorithmic sky.

This plexiglass engraving of a cortical section, suspended against a backdrop of drifting clouds, evokes both anatomical precision and existential entrapment. The brain appears dissected yet hovering, its neural circuits frozen in a moment of futile complexity. Through this transparency, Rat Race becomes an allegory—not only of cognitive overload, but of the relentless startup culture where intellect, speed, and innovation spiral into burnout….and where start-up fight for immediate success

The neural mesh mirrors the logic of venture capital: accelerated connections, performative thinking, scalable reasoning—until collapse. The cloudscape behind suggests freedom, but it remains unreachable, distorted through the grid. This is the brain as battleground: one where every neuron competes, every idea pitches itself, and where thinking is no longer a process, but a race for visibility, funding, and survival.

Drugs plastic commercial racks x shadows x sculpture

Video of the dancing shadows of the sculpture

Suspendue à une chaîne métallique, cette forme spectrale émerge d’un amas de fragments plastiques transparents — jetés même avant d’être des vestiges d’étagères publicitaires utilisés pour promouvoir des produits pharmaceutiques. La sculpture flotte comme un fruit contaminé de l’économie moderne : fragile, lumineux, mais saturé des résidus de l’hyperconsommation.

La lumière traverse la structure, projetant un halo chaotique qui révèle la violence invisible des déchets marketing du quotidien. Plastic Tree se dresse comme un monument au cycle de vie invisible de la marchandisation — montrant comment même les structures censées « aider » sont fondamentalement vouées au gaspillage, à la pollution et à l’effondrement.

Un fossile de la logique promotionnelle, suspendu dans un silence stérile.

—

Suspended by a metal chain, this ghostly form emerges from a mass of transparent plastic fragments—discarded shelving elements once used to promote pharmaceutical products. The sculpture hangs like a contaminated fruit of the modern economy: fragile, luminous, yet saturated with the residues of hyper-consumption. Light penetrates the structure, projecting a chaotic halo that reveals the invisible violence of everyday marketing debris. Plastic Tree stands as a monument to the unseen lifecycle of commodification—how even the structures meant to “help” are wasteful, polluting, and destined to collapse. A fossil of promotional logic suspended in sterile silence.

Dancing Metal Puppets x Magnetic motion x Dead tree x Daily flowers

Sculpture iron – wood – flowers – magnets | 80 x 50 x 50 cm

Dans cette séquence vidéo, des figures humanoïdes en fil de fer oscillent sous un arbre noueux et sans vie, animées non par des ficelles, mais par des forces magnétiques invisibles. Elles se balancent avec une grâce mécanique au-dessus d’un sol parsemé de pétales d’hypomées — ces fleurs qui ne durent qu’un jour avant de disparaître. Le pendule devient l’axe du contrôle, mesurant le temps non en heures, mais en gestes compulsifs et cycles fragiles.

The Pendulum Tree met en scène un rituel de répétition : des êtres artificiels dansent sans fin pendant que la beauté organique se fane en silence. L’arbre, à la fois bourreau et vestige, encadre la scène comme une métaphore de l’existence moderne — où la vie quotidienne devient un mouvement performatif dicté par des systèmes invisibles, et où la nature n’est plus qu’un décor périmé.

Une boucle discrète, fatale, où même la grâce est sous contrôle.

—

In this video snapshot, wiry human-like figures oscillate beneath a gnarled, lifeless tree, animated not by strings but by invisible magnetic forces. They sway with mechanical grace above a ground scattered with ephemeral morning glory petals—hypomées, flowers that bloom for a single day before vanishing. The pendulum becomes the axis of control, marking time not in hours but in compulsive gestures and fragile cycles.

The Pendulum Tree stages a ritual of repetition: artificial beings dance endlessly while organic beauty withers in silence. The tree, both executioner and relic, frames the scene as a metaphor of modern existence—where daily life becomes performative movement dictated by unseen systems, and nature serves only as expired décor. A quiet, fatal loop where even grace is governed.

A pink human running slowly after its meal made of plastic bottles drifting like melting icebergs

A man in a bright pink suit tries to run. In vain. In front of him drifts a surreal, white, glistening island made of plastic bottles and synthetic volumes, resembling both a melting ice cream and a stranded iceberg. His effort is grotesquely slowed down, almost ridiculous — not due to his weight, but because the destination itself is unreachable, toxic, and absurd.

This piece stages the tragic loop of modern overconsumption: our cravings for junk pleasures, plastic-sweetened foods and disposables, pushing us toward a collective wreck. The white shape — an amalgam of packaging waste — is the new unreachable paradise: cold, artificial, and melting under the weight of its own irony.

The body becomes a metaphor for society: swollen with excess, immobilized by its own inertia, and still reaching out for what is destroying it. A visual and physiological dead end.

Ice melting x slow dancing x La vie en rose

Video

Un enfant sans visage, silhouette rose en aplat, danse avec joie — maladroitement, innocemment — sur fond d’effondrement lent d’un glacier numérique. Des blocs de glace tombent, fondent, se dissolvent dans une mer montante, tandis qu’une version fragile de La Vie en Rose s’échappe d’un petit carrousel musical à lamelles métalliques : nostalgique, imparfaite, étrangement mécanique.

Le contraste est chirurgical. La joie est automatisée. L’arrière-plan meurt.

Pink Dancer met en scène une contradiction saisissante : un corps enfantin qui bouge avec grâce, pendant que la planète se désintègre. Le son, censé apaiser, devient une berceuse du déni. Le temps se fige, l’eau s’écoule, et la danse continue — inconsciente… ou incapable de s’arrêter.

—

A faceless child in flat pink silhouette dances joyfully—awkwardly, innocently—against the slow collapse of a digital glacier. Blocks of ice fall, melt, dissolve into the rising sea, while a fragile version of La Vie en Rose plays from a metal-combed toy music box: nostalgic, imperfect, eerily mechanical.

The contrast is surgical. The joy is automated. The background is dying.

Pink Dancer stages a haunting contradiction: a childlike body moving with grace while the planet behind disintegrates. The sound, meant to soothe, becomes a lullaby of denial. Time freezes, water flows, and the dance continues—unaware, or unwilling to stop.

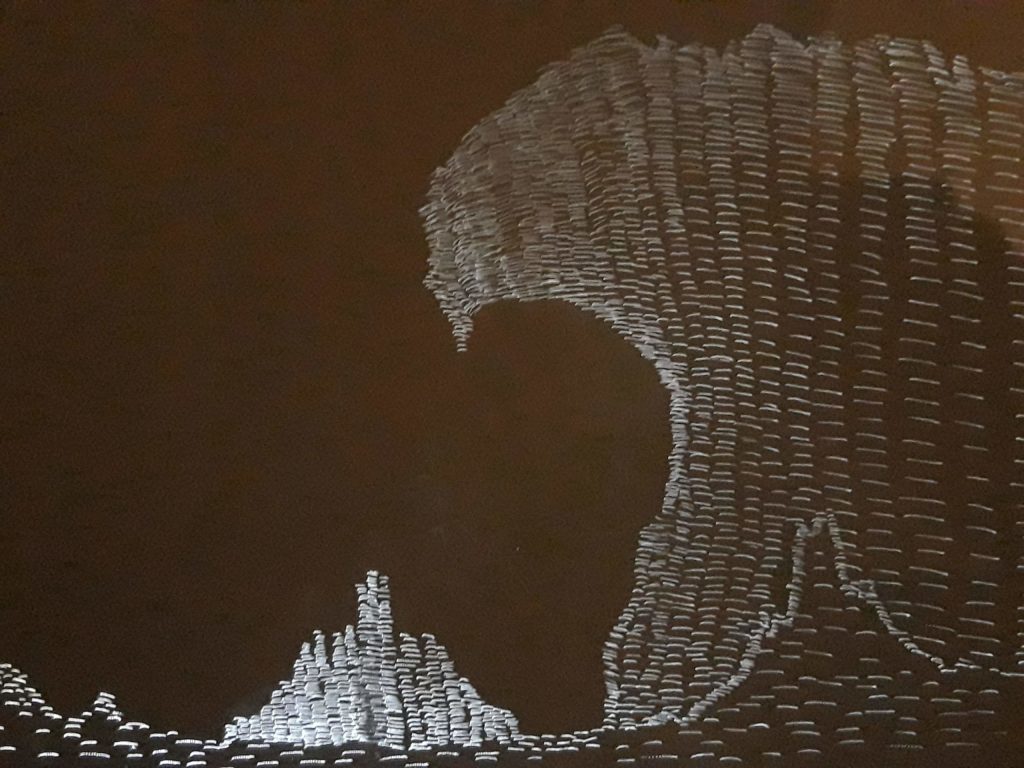

Gafa stock exchange annual growth x Hokusai wave

Engraving on Plexiglas x Led blue light – 20 x 30 cm

Dans cette œuvre, une vague stylisée — qui évoque la célèbre Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai — émerge de centaines de traits gravés, éclairés par une lumière LED froide. Mais ici, la vague est abstraite, algorithmique, presque numérique. À sa base : une silhouette dentelée qui rappelle l’île de Hashima, cité minière japonaise abandonnée, ville fantôme d’une ambition industrielle révolue.

La courbe de la vague reprend les graphiques de croissance annuelle des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Un tsunami de valeur cumulée, une forme de violence économique rendue avec une finesse poétique. La lumière anime les lignes à la manière de mouvements boursiers, évoquant à la fois séduction et menace.

Hashima Dead City est un monument à l’obsolescence. Ce qui autrefois s’élevait au nom du progrès repose désormais englouti sous l’accélération technologique. La vague s’écrasera.

La ville a déjà disparu.

Ne subsistent que les courbes — illuminées, suspendues.

—

In this piece, a stylized wave—reminiscent of Hokusai’s iconic Great Wave off Kanagawa—emerges from hundreds of engraved dashes lit by cold LED light. But here, the wave is abstract, algorithmic, almost digital. At its base: a jagged silhouette echoing the island of Hashima, the abandoned Japanese mining city, ghost town of industrial ambition.

The curvature of the wave mirrors the annual growth charts of the GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). It is a tsunami of compounded value, a form of economic violence rendered with poetic finesse. The light animates the lines like stock movements, evoking both seduction and menace.

Hashima Dead City is a monument to obsolescence. What once rose in the name of progress now lies sunken beneath technological acceleration. The wave will crash. The city has already disappeared. Only the metrics remain—lit and suspended.

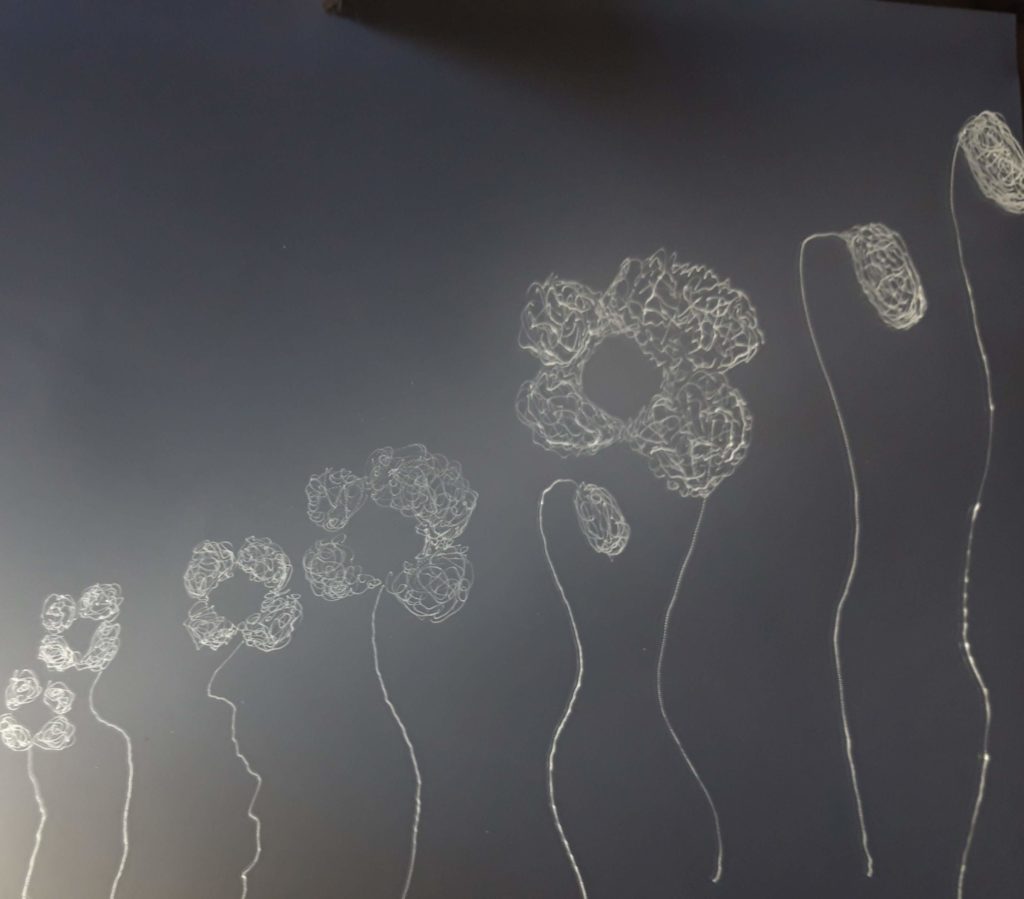

Gafa turnover growth rate x Poppies

Engraving on Plexiglas + Led light

At first glance, a delicate field of luminous poppies stretches across the surface. But these flowers bloom according to a different rhythm—their size corresponds precisely to the annual turnover growth rate of the one of the tech giants, from their early years to the creation date of this work.

What appears botanical is, in truth, economic. Each stem is a data timeline. Each flower head, a flourish of exponential expansion. From bud to overgrown bloom, the composition evokes both vitality and imbalance. Nature becomes a proxy for figures—living growth mimicking corporate domination.

The progression suggests no plateau. This is not an allegory of natural life cycles, but of unchecked scaling. These flowers will not wilt. They are engineered to thrive endlessly.

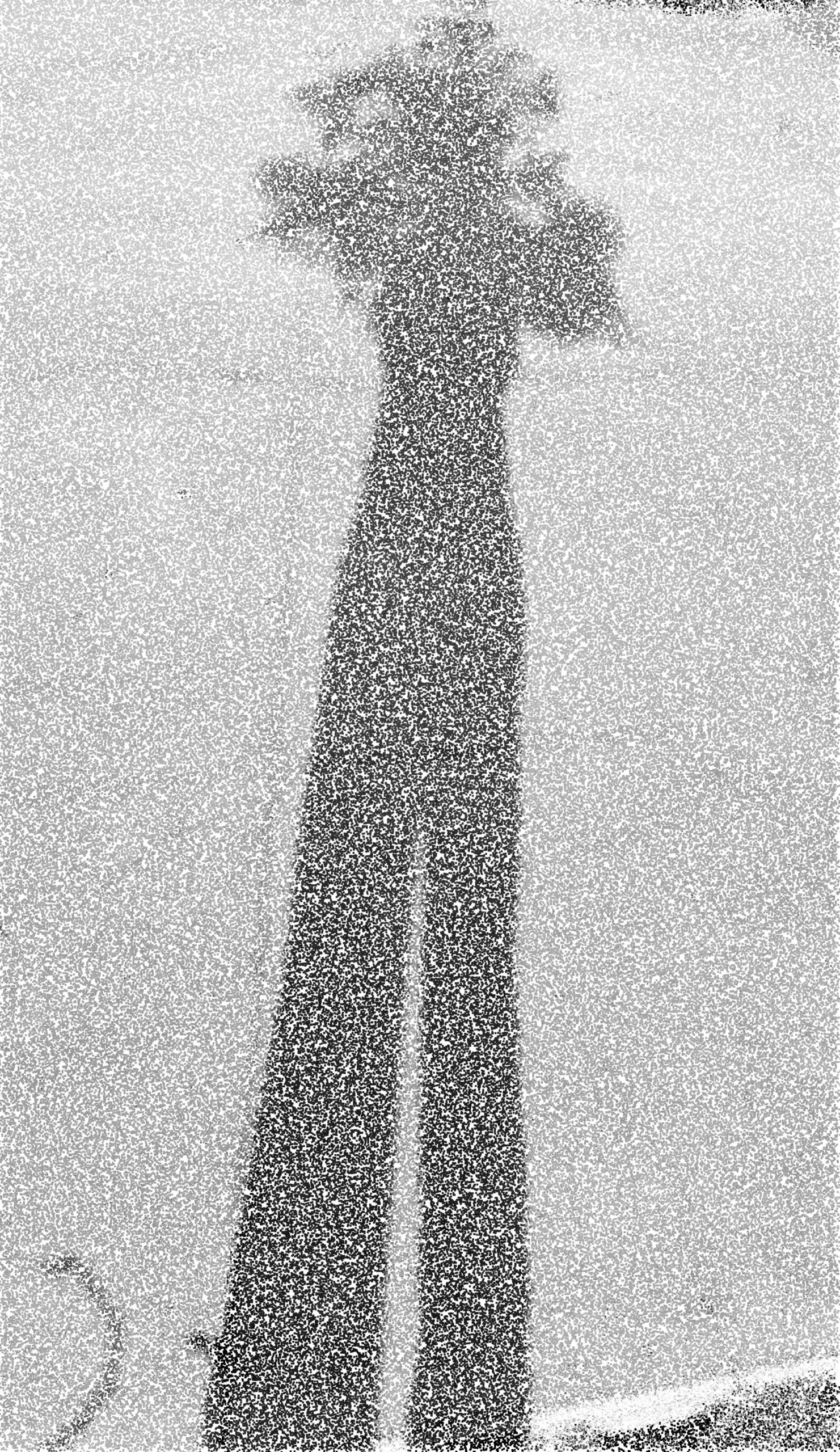

Pixellised photo of myself in front of a tree

Photography

A silhouette stretches along the ground, merging the shape of a human body (the artist himself) with the upper branches of a tree. The figure is rooted, yet intangible — made not of bark or flesh, but of digital grain, pixel noise, interference.

The image stages a strange grafting: man and nature, collapsed into a single outline. But the medium betrays the illusion. What looks like a photograph of connection is corrupted by technological detachment. The digital surface is noisy, sterile, disembodied. The tree, once a symbol of rootedness, becomes just another texture, flattened and encoded.

This is no longer about belonging to nature — it is about being absorbed by its simulation. The self is pixelated. The soil is gone.

Endangered species x distorted mobile notifications

“Cachez ce sein que je ne saurais voir”

Flottant comme des coraux mous ou des algues gélatineuses, ces formes fragiles ondulent doucement dans des eaux sombres, entraînées par des courants invisibles — algorithmiques. Chaque élément est animé par un rythme circulaire, asynchrone : trop proche pour être ignoré, trop éloigné pour établir un lien. Le paysage sonore évoque la vie abyssale : des sons de notifications mobiles, ralentis, déformés, immergés jusqu’à devenir des bulles émises par une créature invisible.

Do Not Touch efface la frontière entre extinction naturelle et saturation numérique. Les coraux deviennent une métaphore : nous protégeons les récifs, mais négligeons l’esprit humain — qui se dissout dans un silence comparable. Ces organismes spectraux reflètent la psyché connectée : surstimulée, isolée, flottant dans un espace sans contact réel.

L’œuvre suggère que l’économie de l’attention est aussi un problème écologique — fait d’érosion émotionnelle, de surcharge sensorielle, d’asphyxie cognitive.

Le récif est numérique.

L’espèce menacée, c’est nous.

Et l’avertissement est limpide :

ne touchez pas, ne scrollez pas, ne détournez pas le regard.

—

These corals are animated with random and circular motions by invisible currents, barely touching each others. Distorted mobile notifications sounds like fish noises in deep waters. Sometimes, more attention is paid to endangered species than to human beings mental health…

Floating like soft corals or gelatinous algae, these fragile forms pulse gently in dark waters, swayed by unseen algorithmic currents. Each is animated in circular, asynchronous rhythm—too close to collide, too distant to connect. The accompanying sound mimics deep-sea life: mobile notification pings, slowed, bent, and submerged until they resemble bubbles from a creature we can’t see.

Do Not Touch collapses the boundary between natural extinction and digital saturation. The corals become a metaphor: we protect reefs, but neglect the human mind—dissolving in a similar silence. These spectral organisms echo the overstimulated, isolated psyche of the connected user.

This work suggests that our attention economy is an ecological issue—one of emotional erosion, sensory overload, and cognitive suffocation. The reef is digital. The endangered species is human. And the warning is clear: don’t touch, don’t scroll, don’t look away.

Top web & innovation technologies x Synthetic voice x Fire burning

Depuis plus de vingt ans, chaque nouvelle technologie web est vendue comme la prochaine révolution, dans un cycle non vertueux où les individus ne sont plus que des utilisateurs — souvent sans comprendre qu’ils sont en réalité le produit, ou pire, la principale source d’enrichissement de ceux qui poussent à une adoption technologique accélérée.

Burning Techs est une descente hypnotique dans ce cycle de techno-évangélisme. Sur un flux glitché de flammes noir et blanc, les noms des révolutions numériques passées et présentes — Web3, Bitcoin, IA, Blockchain, Streaming, Mobile, Crypto, AR — défilent en langue étrangère en mode crypté, accéléré, illisible. Derrière l’opacité, une voix synthétique murmure, comme pour vendre un salut.

Mais ce n’est pas une utopie.

C’est un brasier.

Un rituel où la promesse remplace la compréhension, et où la vitesse écrase l’éthique.

La flamme n’éclaire pas — elle consume.

Chaque “next big thing” devient un bûcher, et derrière chaque lancement, une transaction silencieuse :

les utilisateurs sont transformés en données brutes, puis en revenu.

Burning Techs révèle cette boucle infernale — un marché de la distraction déguisé en progrès.

Il ne s’agit pas de décrypter les mots.

Il faut sentir la chaleur.

La tech brûle.

Et personne ne tient l’extincteur.

—

Each web technology since more than 20 years is marketed like the next hot big thing and disruption, in a non virtuous cycle where people are just considered as users and they may do not understand that they are the product, or worst the main source of enrichment of these people pushing hardly for a speed techno adoption.

Burning Techs is a hypnotic descent into the techno-evangelism cycle. Over a glitchy stream of black-and-white flames, the names of past and present digital revolutions—Web3, Bitcoin, AI, Blockchain, Streaming, Mobile, Crypto, AR—are flashed in encrypted in foreign language, accelerated and unreadable. Behind the opacity: a synthetic voice speaks softly, as if selling salvation.

This isn’t utopia. It’s a bonfire. A ritual where hype replaces understanding, and speed overrides ethics. The flame doesn’t illuminate—it consumes. Each “next big thing” becomes a pyre, and behind every launch, a silent transaction: users turned into raw data, then into revenue.

Burning Techs exposes this infernal loop—a market of distraction posing as progress. The viewer is not asked to decode the words, but to feel the heat. Tech is burning. And no one’s holding the extinguisher.

Ice flow x Top tech leaders mantras

Cette vidéo critique profondément les mythologies entrepreneuriales propagées par la culture start-up mondiale, en les comparant à la fonte des glaces : lente, inexorable, destructrice. L’oeuvre Ice Flows ne se contente pas d’illustrer une analogie visuelle entre idéologie technologique et crise climatique — elle les relie comme deux formes d’effondrement systémiques, portées par les mêmes mécanismes d’aveuglement collectif et d’auto-illusion.

Les slogans répétés — Fail fast, Disrupt everything, Fake it till you make it ….— deviennent ici des prières toxiques, récitées en boucle par des générations d’entrepreneurs hypnotisés par la réussite de quelques figures emblématiques, sans voir le vide qu’elles laissent derrière elles. Ces mantras, loin d’être moteurs d’émancipation, sont perçus comme des forces d’érosion mentale, sociale et écologique.

Le dispositif visuel — des nappes glaciaires qui se fissurent au rythme de ces injonctions — exprime avec une précision troublante l’impact cumulatif de ces idéologies : elles transforment l’ambition en ravage, la performance en autodestruction. L’innovation n’est plus un projet collectif, mais une course solitaire vers l’irréversible.

Ce travail agit comme un chant funèbre : celui d’un monde qui se vend comme disruptif, mais ne fait que répéter les mêmes schémas d’accélération aveugle et de dépossession humaine.

—

Tech worldwide community and innovative leaders are raising start-up founders with entrepreneurial & success insane mantras. Most of these mantras focused on success and self made man may have no consideration for human impacts of these innovations. These echoing entrepreneurs perpetuate the cycle indefinitely. The whole process where newbies try to imitate tech leaders cause they became rich rapidly seems like for ice flows totally irreversible and devastating for human beings.

On screen, melting ice sheets ripple under the weight of invisible forces—rivers of time, ambition, and ideology. Layered across these glacial surfaces are the sacred incantations of the startup world: “Fail fast,” “Disrupt everything,” “Fake it till you make it.” Mantras looped by founders, mentors, and digital prophets like a hypnotic tide.

In Ice Flows, Clear Shadows draws a stark parallel between climate collapse and ideological dogma. Both are irreversible. Both are sold as progress. Both leave devastation in their wake.

The animation deconstructs these mantras into visual noise, their repetition forming cracks in the visual ice—a landscape of aspiration eroding itself. The tech community, in its obsession with speed and scale, forgets that what melts cannot be rebuilt. This piece is not just about innovation. It’s about what innovation melts through.

A glacial requiem for the myth of the self-made man.